Un equipo de astrónomos de Canadá, Austria, Alemania, Francia y Australia ha desarrollado un nuevos sistema para medir la fuerza de la gravedad en estrellas remotas que permite seleccionar qué planetas de los que rodean a esa estrella podría ser un buen candidato para albergar vida, es decir, un nuevo planeta Tierra.

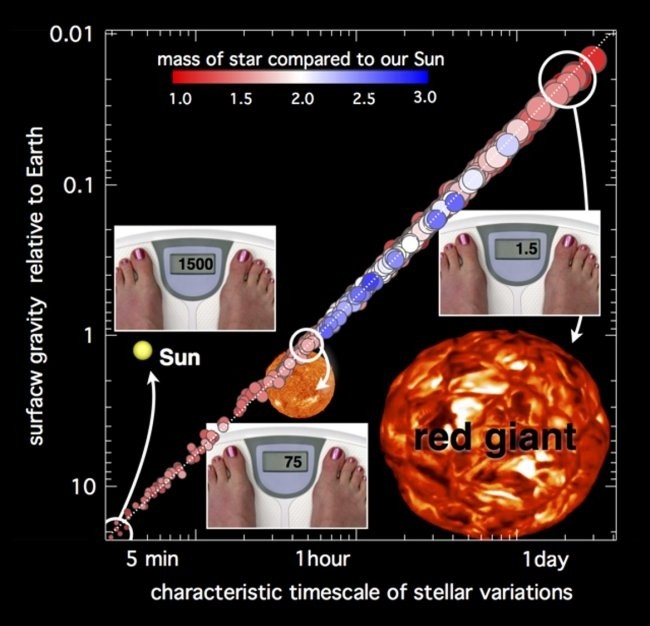

Conocer la fuerza de la gravedad de una estrella es básicamente como saber cuánto pesaría una persona si estuviera pisando la superficie. Así que un equipo internacional de científicos ha descrito un nuevo método para dar respuesta a esa cuestión, lo que sería como una especie de “báscula interestelar”, por así decirlo. Por ejemplo, en el Sol un ser humano pesa 20 veces más que en la Tierra, mientras que en una gigante roja –en lo que se convertirá el propio Sol dentro de 5.000 o 6.000 millones de años cuando fusione todo el hidrógeno de su núcleo- esa misma persona pesa 50 veces menos. Con esa analogía, lo que los científicos pretenden expresar es que faltaba esa pieza del puzle –información sobre la gravedad- para tener la suficiente información sobre los planetas que orbitan alrededor de esa estrella.

“La gravedad de la superficie estelar es una parte clave del mapa del tesoro si tú estás buscando planetas que podrían albergar vida. Si no conoces su estrella, no conoces el planeta. El tamaño de un exoplaneta –planetas más allá del Sistema Solar- se mide en relación al tamaño de la estrella “madre”. Si detectas un planeta que orbita alrededor de una estrella que crees que es parecida al Sol, pero realmente es una gigante roja estarás haciendo el tonto si crees que se trata de un planeta potencialmente habitable del tamaño de la Tierra. Nuestra técnica no detecta planetas, pero si encuentras un planeta podrá decirte cosas sobre su estrella, que es como saber mucho más sobre ese planeta, incluso si está en el umbral de lo habitable, si es de un tamaño parecido a la Tierra y si es sólido, es decir si podía tener atmósfera, océanos de agua líquida… y quizá vida”, explica a EFE Futuro Jaymie Matthews, profesor del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de British Columbia en Vancouver (Canadá).

Un error de sólo el cuatro por ciento

La nueva técnica tiene apenas un error de un cuatro por ciento y se ha bautizado como técnica del calendario (el nombre completo es técnica de autocorrelación de la función del calendario) y basa en las sutiles variaciones en el brillo de estrellas remotas que han grabado satélites como el canadiense MOST o las misiones Kepler de la NASA.

Por su parte, Thomas Kallinger, de la Universidad de Viena (Austria) y otro de los autores principales del artículo que se publica en Science Advances, asegura a esta agencia de noticias que “la gravedad es una de las propiedades básicas de una estrella, lo que los astrónomos conocemos como parámetros fundamentales, que son aspectos como la masa, el radio, la temperatura de la superficie y la luminosidad. Las estrellas son laboratorios perfectos para estudiar procesos físicos que son relevantes para nosotros, pero desconociendo uno de esos parámetros fundamentales no podemos llevar a cabo ese proceso. Hasta ahora sólo podíamos medir la luz que emite la estrella y la gravedad se deducía de los cambios en el espectro de luz provocados por la absorción de determinados elementos químicos. Pero incluso con nuestros mejores instrumentos de medición, la precisión es apenas del 25 al 50 por ciento”.

Como una cazuela con sopa

Kallinger explica el proceso de medición con una metáfora culinaria. “Si tenemos una olla con sopa en una placa de inducción o vitrocerámica la sopa traslada el calor del fondo a la superficie, donde el calor se disipa en el aire. Entonces el líquido baja un poco para coger más calor y el ciclo se repite una y otra vez. Este fenómeno, llamado convección, también ocurre con el gas cerca de la superficie del Sol y de la mayor parte de las estrellas de la galaxia. Pero cuando subes la potencia en la cocina, la convección en la sopa puede volverse tan violenta que incluso haga vibrar el cazo. Sustituye el caldo contenido en la cacerola por la gravedad de la Tierra con hidrógeno contenido a su vez por la gravedad de una estrella. La convección en el gas puede provocar vibraciones en la estrella”.

Esa convección y ciclos de vibración en las grabaciones que tenemos del brillo de la estrella comparado con el tiempo da lugar a una gráfica conocida como “curva de luz” que tiene un horario característico y se relaciona con la gravedad que se registra en la superficie de la estrella.

Los investigadores recuerdan que los próximos satélites espaciales como el PLATO de la Agencia Europea o la misión TESS de la NASA están orientados a la búsqueda de planetas en lo que se denomina zona de Goldilocks (Ricitos del Oro, la del cuento de los tres ositos), es decir planetas ni demasiado cálidos, ni demasiado fríos, -como la sopa de los osos del cuento infantil- adecuados para un hipotético desarrollo de alguna forma de vida y esas misiones deberán contar con la mejor información posible sobre las estrellas en torno a las que orbitan esos planetas si se aspira a describir con precisión las características de esos nuevos planetas.